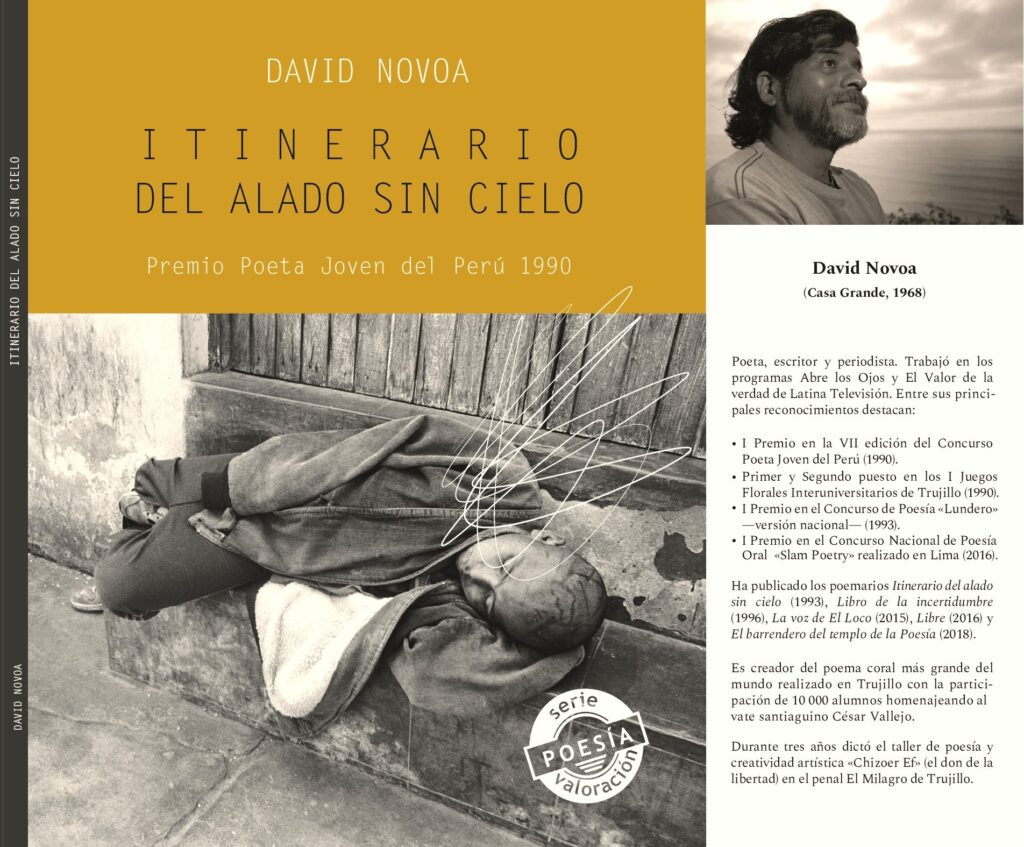

Después de 30 años se publicará el poemario de David Novoa Jiménez con el que obtuvo el premio VII Poeta Joven del Perú. La reedición está a cargo de Nectandra Ediciones. La presentación del ITINERARIO DEL ALADO SIN CIELO, será el martes 5 de marzo. En esta mágica presentación participarán Jorge Chavez Peralta, Luis Eduardo García, Jose Carlos Orrillo y Carlos Santa María.

David Nova hace unas semanas publicó en su activa cuenta de Facebook una reseña de cómo fue escribir el Itinerario del alado sin cielo. Aqui la nota.

El texto a continuación fue extraído de la cuenta de Facebook de David Novoa.

ITINERARIO DEL ALADO SIN CIELO

La Trujillo de los años ochenta –cuando llegué de Casa Grande y encontré una ciudad meada y señorial, recorrida por lentos policías panzones y canillitas que pregonaban La Industria y Satélite por las principales avenidas– era una maravilla: una manada de micros destartalados atravesaba la Plaza de Armas, una cuadrilla de locos harapientos, todos reconocibles –el loco Bolsa, el loco Rasta, el Márquez, el Luis Miguel– merodeaban por el centro, los ambulantes vendían anticuchos en las esquinas y un delicioso ambiente de provincia, chusco y fraternal, colmaba todos los rincones de la ciudad a la que envolvía una brisa primaveral venida de las urbanizaciones aledañas.

Me alucinaba entonces ser un poeta precoz. Disfruté de escribir desde chiquillo e, inclusive, ya había brindado mi primer recital de poesía en el colegio militar: resulta que, como todo adolescente con las glándulas repletas de testosterona, me había obsesionado con la poesía amorosa de Gustavo Adolfo Bécquer, Ramón de Campoamor, José Ángel Buesa y la de otros maestros de la más alta cursilería literaria, y llevaba siempre conmigo, bajo el brazo, una antología de poesía romántica.

Luego del almuerzo, visitaba el malacate para mi diaria renovación intestinal portando religiosamente mi libro. Esta vez me acompañó el Nino. En esa época íbamos juntos para todo lado. Era mi mejor amigo. Como él terminó antes, se sentó al frente y yo seguí con mi desfogue y mi lectura.

“A ve léete algo, pe loco”, me dijo.

“Ya solo eres aquella

que tiene la costumbre de ser bella.

Ya pasó la embriaguez

pero no olvido aquel deslumbramiento,

aquella gloria del primer momento,

al ver tus ojos por primera vez

y sé que, aunque quisiera,

no he de volverte a ver de esa manera”.

Lo leí con tal carga sentimental y con tal descarga abdominal, que sentía salir cada verso, palabra por palabra, desde mi corazón hasta el centro del universo, enamorado como estaba por esos años de Vanessa Pastor, un delicioso angelito cajamarquino de ojitos chispeantes.

Al terminar –jajajaja– nos sorprendieron los aplausos de los otros usuarios del malacate que, sentados en sus tronos, habían escuchado ocultos mi lectura y fueron tocados por el “perfume” de la Poesía.

Aunque no de mis propios versos, ese fue mi primer recital: imprevisto y, literalmente, visceral.

En cuarto y quinto año gané los certámenes literarios del Ramón Castilla y me hice conocido como “el cadete que escribía”; justamente, el profesor Jorge Chávez Peralta, a quien conocí de niño en Casa Grande –y que en los años venideros habría de cobrar protagonismo en mi destino de poeta–, presidió los jurados de aquellos concursos.

Al concluir el colegio yo ya era un poeta para mí mismo y para mis amigos más cercanos: Jorge “el Chato” Ruiz, el “Carlincho” Quipuscoa, Nino Romero Collao y Paul Pretell, más conocido como “Pretelvis” (por su parecido muy distinto con el rey del rock and roll).

Finalizada la secundaria, las calles de Trujillo me recibieron con frialdad. En Casa Grande los locos y los indigentes eran mis amigos, aquí eran amenazantes; los viandantes, soberbios e indiferentes; no era confiable el mundo adulto de la ciudad. Despotricaba entonces de esta antigua y pueblerina Trujillo, ignorando cómo habría de extrañar, años después –ahora mismo– a aquella fauna provinciana quizá taimada, pero mucho más humana que la masa enferma que puebla hoy al planeta entero.

Vivíamos en el centro de la ciudad. En la calle Ayacucho, en el cuarto piso del edificio Dexion. Casi no salía, leía y leía todo el día. Novelas y cuentos latinoamericanos y poesía peruana, y me iba hundiendo, sin advertirlo, en un mundo personal donde las figuras señeras, los paladines y los santos, eran los poetas locos de la humanidad, los incomprendidos visionarios que siempre acaban mal.

Uno de los principales –luego de Vallejo, por supuesto– era Jorge Eduardo Eielson. ¡Dios!, me deslumbraba tanto su genialidad, su versatilidad, su honestidad que me volví apasionadamente eielsoniano. Justo en esos años se realizó la Tercera Bienal de Arte en Trujillo y Eielson vino desde Milán, Italia, donde vivía, y se presentó en una lectura poética en la Casa del Mayorazgo de Facalá en la Plaza de Armas. Rodeado de otros célebres aedos como Sologuren, Cisneros, Varela, los aplausos interminables y atronadores se los llevó él, de lejos. No sé si la gente lo conocía previamente o si se trató del poder cautivante de su verbo plástico y expresivo, pero arrasó con la audiencia.

Luego sabría que fue ese el único recital que brindó Jorge Eduardo Eielson en el Perú, lo cual convirtió esa tarde anodina en el inimitable diamante de mi tesoro personal.

Por aquellos años me embrujaron también los Cinco metros de poemas del vanguardista Carlos Oquendo de Amat. Su lírica juguetona, como la de Eielson, pero más tierna y conmovedora, coincidió con mi sensibilidad dramática y lacrimal. Y, a la par, la poesía sucia y callejera de las principales voces del movimiento Hora Zero –Ramírez Ruiz, Verástegui y Pimentel– me enardecía como un partido de fútbol de la selección peruana. Leía sus poemarios como los fanáticos leen la Biblia: creyéndolo todo. Sinceramente, terminaba arrodillado, arrobado por ese mundo de palabras mágicas que me transportaban hacia el destino que, desde siempre, estuvo escrito en mi corazón.

Terminando el decenio de los ochentas me enamoré de Lourdes Baltodano, la Rul, una pequeña florecilla de ojos iridiscentes e inteligencia preclara, quien me presentó al poeta Luis Eduardo García. Él había ganado el premio Poeta Joven del Perú y se corría el rumor de que este muchacho tímido y formalito era “el poeta de Trujillo”.

Noches atrás, pasadas las diez, me habían señalado que quien iba por allí, flacucho como una rama de sinamón y con la camisa veleteada por el viento, era Luis Eduardo. Apurado, a paso nervioso, arreglándose el pelo cada tanto, se perdió en el horizonte citadino.

Con Lucho aprendí mucho más de la poesía peruana. Aparte de bibliófilo, él era bibliómano y coleccionaba cada tomo que pasaba por sus manos. Lourdes nos citó en su casa, tomamos té acompañado de unos suavísimos quequitos y conversamos hasta el infinito. Y se selló allí una de las amistades más entrañables de mi vida.

Mientras tanto leía, escribía y me remoloneaba y holgazaneaba como los dioses. A diario frecuentaba la Plaza de Armas donde me reunía con los rockeros de la época: el Gato Santillán que tocaba en la banda de reggae Oxígeno, Toño Luque -El Guabas-, uno de los mejores bajistas de la historia trujillense, el bailarín Martín Martínez quien me hizo jurar que tendría que matarlo si se llegaba a enfermar de muerte –y cuando enfermó no se dejó matar– y algunos músicos folklóricos de La Esperanza y Florencia de Mora que mangueaban en los locales del centro. A la banca donde nos reuníamos la llamábamos “La Oficina” y quedaba cerca de la que es mi oficina actual. Aquel asiento de mármol travertino que nos aguantaba hasta altas horas de la noche fue mi primer centro de operaciones.

Sucedió que ya a finales de los ochenta ingresé a Ingeniería Industrial en la UNT, pero casi nunca asistí a clases. Nos escapábamos al Teatrín de Humanidades con quien es ahora el director de cine Omar Forero –y que en aquel entonces era “Fumar Forever” pues andaba siempre con un cigarrillo colgando de sus labios–.

Finalmente, Omar y yo abandonamos la Nacional y nos trasladamos a la UPAO para estudiar Ciencias de la Comunicación. Fue providencial reencontrarme allí con el profesor Jorge Chávez Peralta.

Yo ya era un poeta dedicado a la poesía que se sentía poeta todas las horas del día. Ese año, Jorge dictaba el curso de redacción en la Facultad de Humanidades y como era inevitable me dediqué a sus clases, destaqué y nos hicimos amigos. Era 1990. La década de los ochenta se había ido llevándose al terrorismo y trayendo consigo la debacle ambiental de la que solo nos llegaban noticias lejanas y una inexplicable sensación de inocencia perdida.

Luis Eduardo me avisó que se realizaría, luego de cinco años, la séptima versión del concurso Poeta Joven del Perú, legendario certamen de poesía que había encumbrado a varios de nuestros históricos bardos como Javier Heraud, César Calvo, José Watanabe, Luis Hernández, Juan Ojeda y otros semidioses del verso viviente. Y la verdad es que de las pocas cosas que he codiciado en mi vida, esta era una de ellas. Ganar el Poeta Joven. Ser un poeta. Recorrer los caminos de la Poesía. Ya había jurado hace un par de años, en el departamento de Ayacucho 281, que mi camino hacia la verdad sería el de la Poesía, así que tenía que demostrármelo y, luego, solo ser yo mismo hasta la muerte. Para eso escribí un poemario donde concentré todo el conocimiento, las lecturas y las ideas que había ido adquiriendo a lo largo de los últimos años. Lo titulé El Dios ateo, reuní los textos y se los presenté a Chávez Peralta. Quedó en comentarme un lunes, después del fin de semana. Llegué a verlo muy confiado. Sentía que antes que el premio mismo, sería él quien me ungiera de poeta pues mi corazón ya se lo había decretado a sí mismo jornadas atrás.

–¿¡Qué es esto, David!!!? –me confrontó.

Sin posibilidad de responderle, escuché el resto de su admonición.

–Pareces Neruda. ¡Aquí veo muchos lugares comunes de Neruda! Tienes que escribir con honestidad, David. Olvídate de todo y sé sincero. Y si eres poeta, saldrá Poesía. Y si no eres, tranquilo, no pasa nada.

Regresé a mi casa como si me hubieran supliciado en la Plaza Mayor. Esa noche no dormí. Revisaba una y otra vez mis versos. El profesor tenía razón y yo no lo había advertido. Qué rabia, qué vergüenza. Antes del amanecer, en un arranque de locura, rompí el poemario, salvajemente, a dentelladas, lo hice pedacitos y lo tiré por la ventana del cuarto piso donde vivíamos. Recién entonces pude conciliar el sueño.

A la mañana siguiente me senté a escribir. Faltaba menos de un mes para el cierre del certamen y empezaba nuevamente desde cero, jajajjja. ¿Y ahora? ¿qué tengo realmente que decir? ¿qué he vivido hasta ahora de verdadero? Diablos, ¡no he hecho nada con mi vida! Solo he caminado y caminado los últimos años por Trujillo, y leído, pensado y soñado e imaginado y loqueado a lo grande. Y nada más…

¡

Oh, eso escribiría! ¡Sí! Esas caminatas desde mí hacia mí mismo. ¡Eso!

Y lo hice en veinte días. Un poema diario. Mandé el libro la misma fecha de cierre y a los tres meses don Marco Antonio Corcuera, creador del certamen, me llamó y me informó. Y toda la pléyade de ángeles y demonios que había alimentado durante tanto tiempo, todas las fantásticas historias que son la simple cotidianidad de los poetas tomaron posesión de mi alma y se me reveló algo inesperado, indeseado, desconcertante:

No sentía nada.

Ahora era el Poeta Joven del Perú y serlo era ser como era yo desde siempre. Nada había cambiado.

Qué importa…“¡Soy el Poeta Joven del Perú, carajooooo!!!”, grité sacando la cabeza por la ventana por la que meses atrás tiré mis papeles fallidos. Voltearon un par de vecinos y quedó todo allí.

Y este fue el itinerario del Itinerario del alado sin cielo, mi primer poemario, inocente y auroral.

Luego, como todos los días, salí al centro de Trujillo a repartir los volantes de la academia de computación de mi padre.